一场工伤纠纷,撕开建筑行业的责任空壳

综合

关注一场工伤纠纷,撕开建筑行业的责任空壳

4500 万建筑农民工与被稀释的责任

午后的烈日暴晒,工人们或攀爬在数十米高的脚手架上,或穿梭在钢筋水泥之间。

汗水顺着安全帽系带往下滴,砸在锈迹斑斑的钢管上,洇出一小片深色。脚下的跳板晃了晃 —— 这种临时拼接的跳板,每天都在工地上晃悠,谁也没太当回事。

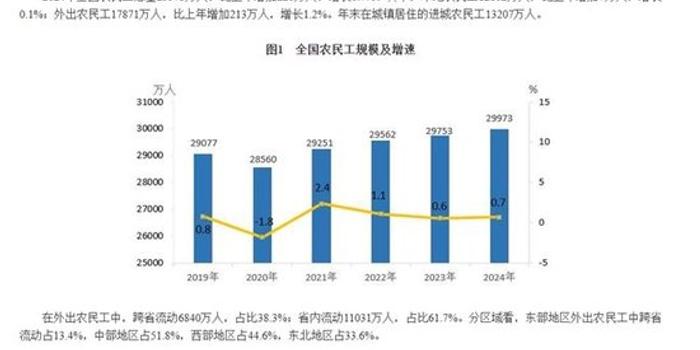

这样的场景常在建筑工地上演着。国家统计局数据显示,2024年全国从事建筑业的农民工约4558万人,占全国农民工的近五分之一。

(国家统计局:2024年农民工检测调查报告)

(国家统计局:2024年农民工从事建筑业占比情况)

当下建筑行业普遍采用“劳务分包-班组作业”的二级管理模式。“总包包给分包,分包包给包工头,包工头喊我们来干活”,这是多数工人对劳动关系的全部理解。链条上的每个环节都忙着分走利润,却没人愿意接住 “工伤责任” 这个烫手山芋。

当工伤事故发生,那些被层层分包稀释的责任,最终都变成压在工人身上的重量:医疗费要自己垫,误工费没人认,伤残后的生活更是不敢想。

工地坠落、多层转包与理不清的赔偿

2022 年 5 月 10 日下午,田大哥在工地上进行拆模作业时,不慎从高处摔落。全身多处骨折,伤势触目惊心。

(田大哥工作的工地)

事故发生后,他迅速被送往医院救治。接下来的一个月,田大哥的妻子跑了四趟建筑工地。

在寻求工伤保险待遇的过程中,一家人遭遇了前所未有的困难。田大哥所在的工地,表面上由某央企总包,实则通过内部承包协议层层转包给无资质的私人包工头。“我们只对一级分包负责,你该去找给你发工资的人。”建筑工地项目经理对田大哥的妻子说。

田大哥从未签订劳动合同、未缴纳社保,工资以现金发放,考勤记录由包工头保管。

(田大哥与包工头的聊天记录)

申请工伤认定时,人社部门要求提供劳动关系证明,由于工地层层分包,包工头、分包和总包互相推诿,谁也不承认与田大哥的劳动关系,不配合任何工伤认定程序及后续赔偿事宜。

(建筑农民工维权时常遇到的问题)

像田大哥这样的情况,在工地上不算新鲜。没合同、没社保,出事了找单位,单位说 “找包工头”,找包工头,包工头说 “找总包”,转来转去,最后常常是自己扛着。

建筑工地的层层分包像团缠绕的线,责任在各环节间滑来滑去,工人对着一串模糊的负责人,常常不知道该攥住哪根线头讨说法。

监管的最后一公里失守:工伤预防与追责的双重缺位

“建筑行业的工伤维权,难就难在工人面对的是一整套环环相扣的困境。” 全晟团队主任黄韬深有感触,每天接触的建筑工人案例,都在重复着相似的无奈。

工地上的安全培训多是走形式,脚手架卡扣松动、旧踏板继续使用等隐患没人较真,直到有人摔下来才被重视。而事故发生后,监管部门面对层层分包的复杂关系,很难快速厘清责任链条,追责往往停留在 “罚点款” 层面,难以形成有效震慑。

建筑行业的 “伪灵活就业” 陷阱更为普遍。工人跟着包工头干活,没合同、没社保是常态,美其名曰灵活就业,实则是把用工责任拆解得支离破碎。一旦发生工伤,包工头要么无力赔偿,要么干脆消失,工人就像被踢来踢去的皮球,找不到真正的责任主体。

常规来说,工伤维权得先确认劳动关系,再做工伤认定,劳动能力鉴定得等伤情稳定,之后要么协商赔偿,要么走仲裁、诉讼。然而仲裁开庭要排期,法院诉讼耗时长,可工人手里只有皱巴巴的诊断书,维权的每一步都可能遇阻。

单位拖着不配合,最多是多花点时间应诉,而工人躺一天就少一天收入,医药费还得自己垫。

面对这些困境,全晟团队的专业服务成了破局关键。

全晟团队专案组成员帮工人收集散落的证据 —— 工服照片、微信工作群聊天记录、工友证人证言、工资流水记录。。。快速拼凑出劳动关系;第一时间带着工人跑流程,列好工伤材料清单,预约窗口时间,让工伤认定少走弯路;针对单位拖延、不服,直接申请财产保全冻结账户,逼着对方坐下来谈;最终穿透层层分包,通过诉讼明确总包连带责任。

(全晟团队全程陪同指导工友进行劳动能力鉴定)

整个过程里,从仲裁立案到法院判决,团队始终盯着时间节点推进,不让单位的 “耗” 拖垮工人,最终让赔偿款落到实处。

(全晟团队始终积极跟踪推进案件进展)

在田大哥一案中,团队追加总包方为赔偿主体,持续跟进执行程序,通过强制措施,迫使总包和劳务单位方于2025 年5月将全部赔偿款 41 万元一次性履行完毕!加上前期其他途径获赔的 15 万元,田大哥累计获赔56 万元,耗时3年,本案终于画上圆满句号。

“这些困境不是个案,是行业积弊。” 全晟团队黄韬主任说,全晟做的不只是帮一个人维权,而是在一点点撕开责任空壳,让每个受伤的工人都能看到出路。

看见脚手架上的尊严,让建筑工人 “伤有所赔”

那些在脚手架上讨生活的工人们,他们的工伤维权困境折射出的是一个亟待重构的制度体系。没有人愿意主动承担工伤赔偿的沉重负担。总包单位用分包协议切割责任,劳务公司规避义务,包工头拿没钱赔偿拖延时间。他们看似在这场博弈中占据主动,实则也在消耗着行业信誉:当工人不敢再踏入工地,当监管罚单接踵而至,法律追责终会落地,所谓的成本控制不过是饮鸩止渴。多数工人因文化水平限制,对工伤认定流程、举证责任等法律知识一无所知,往往因错过时效或材料不全而丧失维权机会。

工伤赔偿的条文写在劳动法里,责任划分的边界画在合同上,可现实中,到底谁该为工人的断骨与泪水负责?

比追责更迫切的,是如何重构建筑行业的用工生态,这仍需多方协同发力。对于建筑工人自身来说,也需通过关注各类普法内容、线上法律咨询等渠道,提升风险防范意识和维权能力。只有当工伤保险真正成为覆盖每个工人的安全网,当违法分包的灰色链条被斩断,当维权不再需要付出 “耗不起” 的代价,脚手架上的尊严才能真正得到守护。