孔子文化节昨在同安孔庙举行

综合

关注

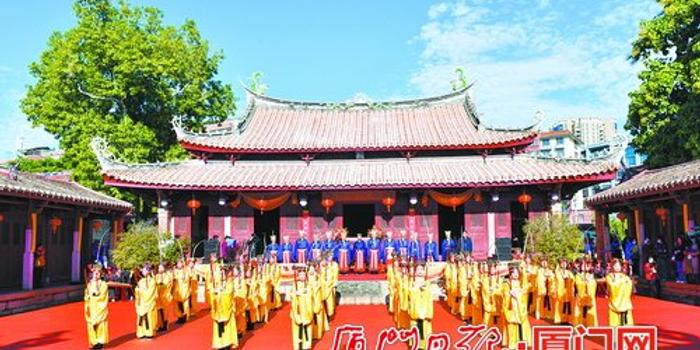

在孔庙大殿前,男女舞者各18人站成6行6列,三献六佾之舞。

孩子们用毛笔写下“人”字。

文/本报记者 朱道衡

通讯员 杨心亮 余雪燕

图/夏海滨

“鼓初严,鼓再严,鼓三严”……昨日上午,冬日明媚的阳光为千年银城带来暖意和朝气,庄严肃穆的钟鼓声中,以“儒济银同 和宁两岸”为主题的2021年厦门(同安)孔子文化节在同安孔庙举行。儒学专家、师生代表齐聚,共同参与祭孔典礼,感受博大精深的儒家文化。

遵循古礼,礼敬先师,孔子文化节已成功举办十多年,让传统文化基因“活起来”。本届文化节由同安区委宣传部指导,同安区社科联主办,配套专家学术研讨会等活动。

如今,儒风古韵与双溪水一起,滋润着古老又充满现代活力的银城大地。

延续古城文脉 汉服古礼同祭先师

古树巍巍,礼乐和鸣,昨日上午9点,同安孔庙内庄严肃穆,随着三严鼓声响起,这场遵循古礼的祭孔大典正式拉开序幕。开中门,鸣礼炮,乐手奏乐。主祭人净手请香、上香……

汉服礼乐之间,作为厦门地区唯一一座祭祀孔子最完整、最大型的古建筑,同时也是古同安“声名文物之邦”见证者的同安孔庙,重新焕发生机。大殿前,男女舞者各18人站成6行6列,右手执羽,左手执龠,三献六佾之舞。最后,主祭人焚祝文焚帛。礼成,鸣炮,望燎。

“以儒学为代表的中华传统文化,在同安这片土地被传承得很好。”现场,孔子第76代裔孙孔令震,作为陪祭人有慨于同安浓厚的文化氛围。在他看来,用祭典这种具有中华文化特色的方式,在孔子诞辰之际,来表达对孔子的追慕之情,本身就是一种文化的力量。

随风潜入夜,润物细无声。孔庙内的古风古韵早已越过高墙,洋溢在银城这片热土上。因疫情防控,本次活动不对外开放,主办方在孔庙前设置巨型电子屏,市民可观看现场直播。

“儒学是中华民族优秀传统文化的重要组成部分。”同安区社科联秘书长陈曼璐表示,厦门(同安)孔子文化节自2009年首届成功举办以来,影响力不断增强,以“海峡两岸同祭孔”为特色,现已成为厦门的文化品牌,为富美新同安实现全方位高质量发展超越提供文化力量。

传承优秀文化 开笔拜师崇德向善

相较于祭孔典礼的庄严肃穆,本次活动中举行的开笔礼则带着青春活力。24名同安本地小学生,头戴书生帽、身穿汉服,有序入场并行礼。祭祀人为24名小学生点朱砂启智、赠笔启学。在老师们手把手教学下,孩子们用毛笔,一撇一捺,写下“人”字。

“开笔礼是古时人生四大礼之一,仪式化的方式,让学生从小就懂得尊师重道,代代传承传统文化。”同安区第一实验小学德育课主任方贤伟告诉记者,孔子文化节的举办,不仅是对教育行业工作人员的激励,也是同安区重视教育、展示教育理念的平台。

开笔礼礼成后,拜师礼也有条不紊地进行。28名中学生在祭典区内向至圣先师行拜谒之礼,诵读论语,又行鞠躬拜礼,最后手持老师授予的葱、芹菜、鸡蛋等,再行鞠躬之礼。

庄重的拜师礼,极具教育意义,感染了现场每一个人。厦门市第二外国语学校学生许荣昊说,他老家山东,是孔子的故乡,但他在同安感受到弘扬传统文化的氛围丝毫不逊色于老家。“我今后一定努力学习,长大报效祖国。”许荣昊说。

[延伸]

专家齐聚朱子书院 共话文化传承保护

昨日下午3点,在同安朱子书院,孔子文化节的配套活动,“探寻千年古韵 传承闽南文化”学术研讨会举行。多位专家学者齐聚一堂,对如何进一步挖掘闽南传统文化资源,弘扬优质传统文化建言献策。

从同安古城的历史文化保护角度入手,同安文史专家许梗桐建议,以中华优秀传统文化、同安丰厚人文底蕴为滋养,通过孔子文化节等活动,推动闽南传统文化创新发展。

“非物质文化遗产深扎于同安民间,并不断生根发芽繁茂,展示其古朴绚丽的风采。”研讨会上,同安区文化事务中心副主任洪松梅图文并茂地展现了同安非遗的独特魅力,呼吁大家共同参与对非物质文化遗产的传承保护工作。

此外,同安区政协文史编纂员杨志刚则认为,文化是一个地方的根,乡村振兴的灵魂是文化振兴,发展乡村要注重对乡村文化的保护。“乡村可以变,魂不能变,根不能变。”杨志刚说。

来源:厦门日报